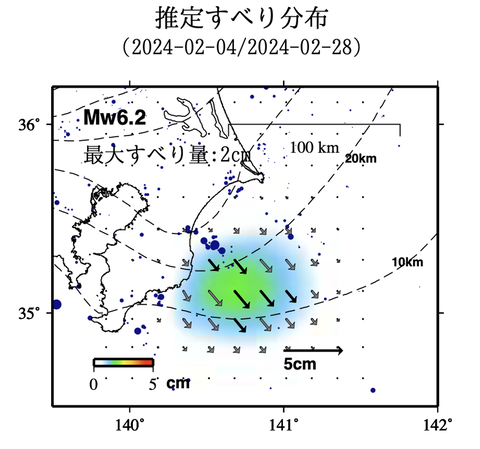

2024年2月27日以降、房総半島沖合でまとまった地震活動が開始しました。

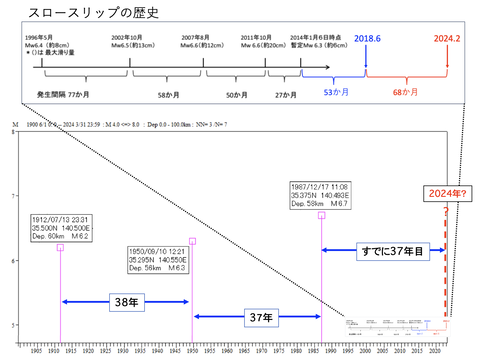

過去のこの地域の地震活動を調査してみると、2024年は、① 繰り返されるスロースリップ・イベントの中期的なインターバル(間隔)と②M6.5前後の地震発生の長期的なインターバル(間隔)とが重なる周期の年になる可能性があります。(下図①と②の2つの周期)

①は周期5~6年で繰り返されるスロースリップイベント。

②の現象は、再来周期37~38年程度の長いスケールで繰り返される地震活動。

実は房総半島沖では過去にはタイムスケールの違う2種類①②の地震活動が発生していたのです。

スロースリップという現象は、1995年に発生した阪神淡路大震災をきっかけに全国に整備された高感度微小地震観測網(Hi-net)や GPS 連続観測システム(GEONET)の稼働により、数多く発見されるようになりました。そして、巨大地震発生の鍵であろうと今では考えられています。 房総沖では、北米プレート・フィリピン海プレート・太平洋プレートが複雑に重なり合っており、それぞれのプレートが独自に動き、境界がずれる事により地震が発生します。この時、境界がゆっくりずれると、いわば体に感じない地震が発生します。これがスロースリップなのです。

房総沖では、この現象が数年間隔で発生している事がわかっています。これまでの観測で、房総沖のスロースリップ・イベントは平均 6年間隔で発生しており、最新のイベントは2018年6月に発生していました。

2011年10月のイベントと、2014年1月のイベント間隔だけ、特に27ヶ月と短いのは、東日本大震災の発生により、房総半島周辺の応力場(歪の分布)が変化したためであろうと推測されています。

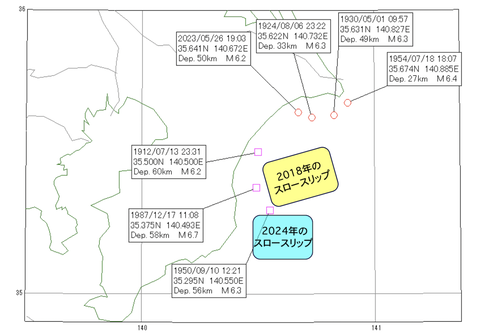

● もう一つの周期性(37年~38年という周期の地震活動の存在?!)(長期的な周期性② )

それは、1912年、1950年、1987年に発生したマグニチュード6.5前後の地震で、特に1987年に発生した地震は「千葉県東方沖地震」と命名されており、 死者 2人、負傷者144人、住宅全壊16棟、半壊102棟、一部破損 6万3692 棟、山地崩壊 102箇所といった被害が発生しました。

1950年や1987年の段階では、GPS 地殻変動観測はまだ行われておらず、スロースリップとの関係は不明ですが、理論的な推察として、当時からスロースリップが発生していたと考えるほうが、日本列島の地震活動を考える意味で自然かと思われます。

仮説として、房総半島沖合では、スロースリップが6~8回発生すると、マグニチュード6.5前後の被害を生 じうる規模の地震が発生するのかもしれません。すでに1987年から37年が経過しており、これは看過できない状況と考えます。

***************************

富士山測候所を活用する会では、

ウェブサイトにて寄付を募っています。主旨や活動にご賛同いただけましたら、ぜひご支援をお願いします。

また、会員を募集しています。

会員特典として、会報誌『芙蓉の新風』(年1回発行)の送付、富士山頂郵便局スタンプ付きの暑中見舞いをお送りするなどの他、ウェブサイトの会員限定ページでは、山頂からのライブカメラ画像のアーカイブをはじめとするコンテンツをご覧いただくことができます。

▶

※ 銀行振込、クレジットカード、PayPal、その他(SoftBank、Tポイント)がご使用できます

▶